六甲山系は、私も尼崎に住んでいた幼少の頃から、身近では東六甲の一部の「甲山(かぶとやま)」などで、何かと慣れ親しんで来ました。

六甲山系は、現代では神戸などの市街地から自家用車などですぐ登れることから、あまり想像がつきませんが、その昔は山へ籠もって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする修験道の行者の修行の場のひとつでした。

その行者堂の残る場所にある、六甲比命大善神社に行きましたのでレポートします。

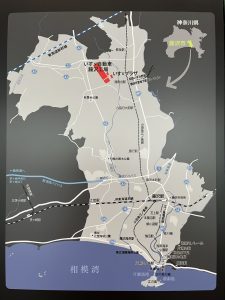

六甲山アスレチックパーク(冬は六甲山スノーパーク)を目指していきます。(地図を参照)

県道16号からアスレチックパークの駐車場への誘導路に入る場所の西側に、その神社へ通じる小道が始まります(地図の左下の赤いピンマークの所がその入り口)

左右に企業の保養所や個人の別荘を見ながらその小道を登っていくと舗装路は途切れ、参道(山道)への看板が見えて来ました。

ずんずん登っていくとまずは「仰臥岩」が見えてきました。

写真奥に見えるこの仰臥岩は、神様が祀られているとされる岩ですが、実は海抜931mの六甲山頂に次ぐ高所(海抜913m)にあります。

山道を更に進むと「雲ヶ岩(紫雲賀岩)」見えてきました。

6〜7世紀ごろインドから渡ってきたとされる僧侶の法道仙人がここで修行中に、紫の雲に乗った毘沙門天がこの岩の上に現れたと言い伝えがあります。

法道仙人は吉祥院多聞寺(神戸市北区)の創設者です。ちなみにこの吉祥院で祀られる吉祥天は仏教の守護神の一人で毘沙門天が夫とされています。

この雲ヶ岩を越え進むと見えてきました。

六甲比命大善神社です。

先の吉祥院多聞寺の奥の院でもあります。

ウィキペディアの解説を読んでも専門家ではないのでしゃんと説明が出来ませんが

六甲山は元々西宮の廣田神社の社領であり、この神社は同神社の奥宮だったそうで、先の法道仙人がこの地で修行をされたご縁で吉祥院多聞寺奥の院ともなったとの解釈でしょうか。

吉祥天は神様ですが仏教とも関わりの深い方ということで、古来の神仏習合が垣間見られる話です。

江戸時代までは寺院と神社で共同管理されていたとの事ですが、明治政府の神仏分離政策によって、境内の雲ヶ岩や法道仙人が作った心経岩は分けて管理されるようになったそうです。

現在は多聞寺と六甲比命講の共同で管理されています。

この六甲比命神社の磐座と呼ばれる岩の台座は、縄文時代に人の手で巨石を積み上げて出来た人工の物とされています。

次の写真右上の岩は、なんと左手に見える社の屋根に少しずつ迫ってきているのだとか((((;゚Д゚)))))))

元々六甲山系は岩の存在感が強い土地だと思いますが、今回見た岩岩にも何とも言えず秘めた力を感じさせるものがありました。

近年はこちらもパワースポットとして知られるようになったそう。私もあやかりたいと御礼をおさめた上で御朱印をいただきました。